أنا متحمسة لكتابة هذا المقال، ليس فقط لأنه يتناول موضوعًا يمس كل البشر، بل لأنه يضع أصبعه على جرح إنساني مشترك: كيف يمكن أن نعتذر بصدق؟

وإذ أقول هذا، أعترف أنني أجد صعوبةً في التفاهم مع أولئك الذين يرفضون الاعتراف بأخطائهم أو الاعتذار، ليس لأنهم لا يخطئون، بل لأنهم يستكبرون عن القيام بهذه الخطوة البسيطة. فالاعتذار ليس مجرد كلمات، بل هو فعل ينطوي على مسؤولية، صدق، وقيمة عميقة. وكما أقول دائمًا: تستطيع أن تعرف الكثير عن الشخص فقط من خلال معرفة هل وكيف يعتذر؟

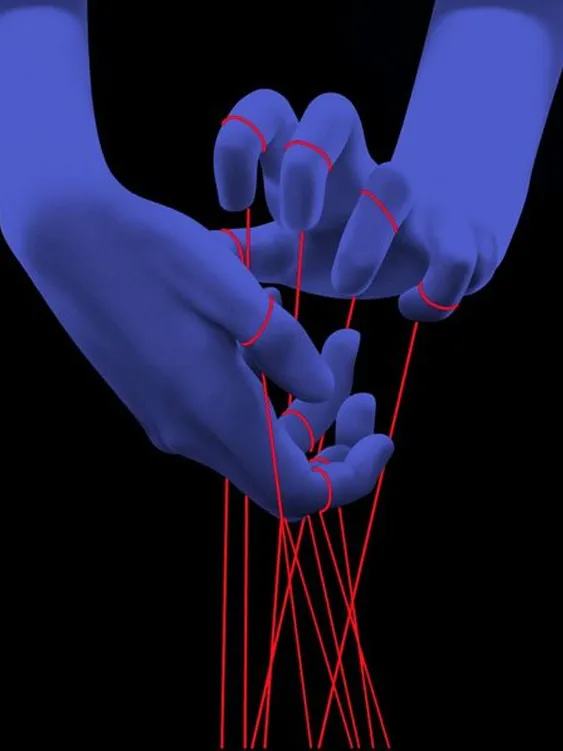

قد يبدو الأمر بسيطًا، ولكن هناك من يرون في الاعتذار تهديدًا لكرامتهم أو انتقاصًا من قدرهم. وعادةً، يرتبط ذلك باعتقاد خاطئ بأن الاعتذار يجعل الشخص في موضع ضعف، وكأنهم، بمجرد قولهم “أنا آسف”، يسلمون مفاتيح احترامهم الذاتي للآخرين.

الفيلسوف البريطاني آلان دو بوتون يؤكد أن هذا الميل ينبع من خوف الإنسان من أن يبدو “ناقصًا” أو “غير مثالي”. وهذا الخوف يقود البعض إلى الصمت والتجاهل بدلًا من الاعتراف الصريح، وكأن من يتفادى الاعتذار حتى لا يفقد احترامه أمام الآخرين هو نفسه من يؤكد فقد احترامه أمام نفسه والآخرين.

الحل الأول يكمن في تغيير مفهومنا عن الاعتذار. فهو في حقيقته ليس إظهارًا للضعف، بل اعتراف بالنضج والوعي الأخلاقي.

ومن هذا المنطلق، يمكننا الاستفادة من التراث العربي الذي اعتبر الأخلاق العالية والصدق أساسًا للشجاعة والكرامة. فالشاعر العربي الأصيل يقول:

“إذا عثر الكريمُ، فلا يُحتقر”

وهذا يشير إلى أن الاعتراف بالخطأ لا يجعلنا أقل قيمة، بل يرفع من شأننا في عيون من يقدّرون الصدق.

الاعتذار هو جسر يصل بين خطأ قديم وفرصة جديدة، وهذا الجسر لا يُبنى إلا بصدق النية واستعداد القلب للتغيير.

فعندما يُفهم بهذا الشكل، يصبح من الأسهل تجاوز الكبرياء الشخصي. يمضي الناس في حياتهم حاملين سلة كبيرة من العلاقات التي انتهت فقط لأن أحد الأطراف رفض أن يعتذر بصدق. وهذا في نظري شكل من أشكال الإهدار الإنساني لما هو ثمين.

العرب في الجاهلية كانوا يدافعون عن شرفهم، لكن هذا الدفاع لم يكن عنادًا في الخطأ، بل قدرة على تصحيح المسار حين تتضح الحقيقة.

والمثل العربي القديم: “الرجوع عن الخطأ فضيلة”، يذكّرنا بأن الاعتذار ليس خضوعًا بل شرفٌ يُرفع به الإنسان.

في الفلسفة، تحدث أرسطو عن “الفضيلة الوسطى”: وهي الاعتراف بالأخطاء دون إفراط أو تفريط.

أما جبران خليل جبران فكتب:

“إن القلب الكبير هو الذي يعتذر عند الخطأ، ويتجاوز عند الإساءة”

وبذلك، ربط جبران الاعتذار بنقاء القلب، فهو يراه وسيلة للتصالح مع الذات قبل التصالح مع الآخرين.

إن الوقوع في الخطأ ثم الاعتذار عنه هو ألطف طريقة يربي بها الإنسان نفسه. فأنت من أهديت نفسك عيبك وأنت من أصلحته.

ولهذا يؤكد عالم النفس الأمريكي كارل روجرز على أهمية “التصالح الذاتي” قبل التصالح مع الآخرين. فمن لا يغفر لنفسه، يصعب عليه الاعتذار.

فالاعتذار يبدأ من الداخل، من قناعة الفرد بضعفه الإنساني واستعداده للاعتراف به بشجاعة.

إذا تجاوز الفرد هذه العقبات حتى يصبح نبيلًا وصاحب شرف كافٍ للاعتذار، فعليه أن يعرف أن الاعتذار لا يتوقف عند الكلمة فقط، بل أن الاعتذار الحقيقي هو تغيير في الأفعال يصاحب الكلمة.

إن اعتذرت لشخص ثم كررت نفس الخطأ، فأنت لا تحترم نفسك ولا تحترمه، بل تجعل من اعتذارك إهانة مضاعفة للطرفين.

الاعتذار هو محاولة لإعادة بناء الثقة التي قد تهتز جراء الخطأ، ويكون هذا واضحًا في العلاقات الإنسانية، حيث يكون الاعتذار بوابة لبدء صفحة جديدة.

وكما قال عالم الاجتماع بيير بورديو:

“العلاقات الاجتماعية تُبنى على الثقة المتبادلة، والاعتذار هو ما يعيد تماسك هذه الثقة إذا ما اهتزت.”

لذا، عندما تقرر أن تعتذر، اجعل اعتذارك نابعًا من القلب، لا رغبةً في إسكات النقد أو إرضاء الطرف الآخر فقط.

الاعتذار ليس “أنا آسف” فقط، بل هو:

“أنا آسف لأنني أخطأت في كذا وكذا، وسأعمل على تحسين نفسي حتى لا أكرر هذا الخطأ.”

قد يكون من المفيد أن نتذكر كلمات عالم النفس فيكتور فرانكل، الذي كان يؤمن أن:

“الإنسان هو وحده من يتحمل مسؤولية تصرفاته.”

فالاعتذار إذن هو تحمّل للمسؤولية وتصحيح للمسار.

وفي نهاية الأمر، يمكن القول إن الاعتذار لا ينقص من قدرنا، بل يرفعنا إلى مكانة أعلى من الاحترام والتقدير، سواء في نظر الآخرين أو في نظر أنفسنا.

الاعتذار هو تجسيد للصدق والشجاعة والكرم الأخلاقي.

والإنسان الذي يملك القدرة على الاعتراف بأخطائه وإصلاحها هو الإنسان الذي يحترم ذاته ويُعطي الآخرين مثالًا يُحتذى به.

في مجتمعاتنا، نحتاج إلى إعادة إحياء مفهوم الاعتذار، ليس كمجرد إجراء شكلي، بل كقيمة أخلاقية تفتح لنا آفاقًا جديدة من التواصل والتفاهم.