كانت الحرب العالمية الثانية قد وضعت أوزارها، وعاد كأس العالم مرةً أخرى في البرازيل عام 1950، بعد توقفٍ دام اثني عشر سنة.

اجتمعت كل العوامل لتخلق مشهدًا ختاميًا يليق بتتويج المنتخب البرازيلي: البلد المُضيف، صاحبة الأداء المبهر طَوال البطولة، على ستاد الماراكانا، الذي شُيّد خصيصًا ليكون شاهدًا على التتويج الأول لراقصي السامبا أمام الأوروغواي في المباراة النهائية، في حضور 200.000 مشجعٍ أو يزيدون داخل الملعب، ومثلهم خارجه.

تفصيلةٌ بسيطةٌ، هدمت ذلك البُنيان الدراميّ الرائع، وأقامتْ على أنقاضهِ خِتامًا هيتشكوكيًّا فجًّا: خسِرت البرازيلُ النهائيَّ لصالح الأوروغواي!

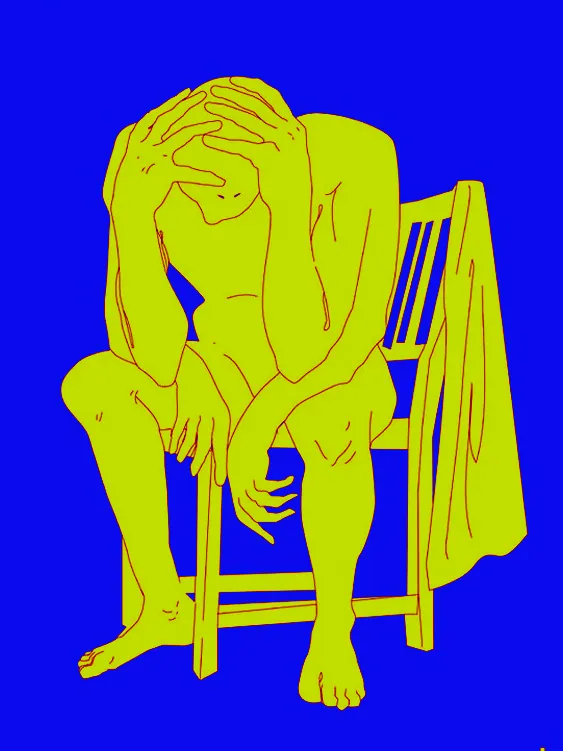

أطبق صمتُ القبور على الماراكانا، وأُخرِست الألوفُ التي ظنّت يقينًا أنها ستعود آخر اليوم مرتديةً عباءةَ النصر، لكنها لم تعدْ في معظمها سوى بِلِباسِ الحسرة، أما بعضها فلم يعد قطّ، لأن الحياةَ كانت أثقلَ على صدورهم بعد تلك الخسارة؛ فآثروا الموتَ طوعًا أو كراهية.

فهل تفعل هزيمةٌ في مباراةِ كرة قدم كل هذا؟ أم أن للأمر دلالاتٍ أبعد وأعمق؟ وكيف يمكننا مجابهة ذلك الشعور بالخسارة؟

الخسارة خارج الملعب أيضًا.

«لم تؤثر خسارتنا أمام الأوروغواي في كأس العالم 1950 على كرة القدم البرازيلية فحسب، وإنما أثرت على تقديرنا لذواتنا أيضًا.»

-ألدو ريبيلو، وزير الرياضة البرازيلي

يجادل البعض أن تلك الهزيمة تحديدًا تحمل طابعًا خاصًا، لا يمكن القياس عليه. لأسباب كثيرةٍ أبرزها: الارتباطِ الوثيقِ بين هوية البرازيل القومية وكرة القدم، والتي رَغِمتْ تلك الهزيمةُ أنفَها، ولم تجرؤ على رفعِها حتى حققت البرازيل أول ألقابها عام 1958.

وأيضًا، النسيج المجتمعي الجديد الذي تكون في البرازيل عقب إلغاء العبودية. وساهمت كرة القدم في خلقه، بدمجِ العبيد السابقين وأسلافِهم، وتقديرهم بتمثيل المنتخب في المحافل الدولية. فأعادت الهزيمةُ بعض الفوارق التي ظنّ البرازيليون أنّها انمحت، من إلقاء اللوم على العبيد السود وتحميلهم الخسارة، فقط لأن حارس المرمى كان أسود البشرة.

ولكن كرة القدم في عمومها، تمثل نمطًا من أنماط الانتماءِ المجتمعي، شأنها في ذلك شأن الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والفِرق العرقية. وبالتالي يمكنُ دراسة سلوك المجتمع والتعرف على فلسفته العامة في أمورٍ كالنصر والهزيمة، من خلالها.

عام 2022، أجرى عددٌ من الباحثين التشيليين، دراسةً على مجموعة من مشجعي أشهر ناديين في تشيلي وهما: «كولو كولو، واستوديانتس دي تشيلي»، لتحديد المراكز والشبكات العصبية التي تتأثر بالمشاعر المتباينة كالفوز والهزيمة.

تضمنت تلك الدراسة عرضَ مجموعةٍ من الأهداف على مجموعتي الجماهير، بعضها لصالحِ فريقهم وبعضها الآخر ضِده. في الوقت نفسه الذي يخضعون فيه للتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

عندما يحرزُ فريقُ المشجعِ هدفًا؛ ينشط نظام المكافأة، وتحديدًا المسار الدوباميني الأسود المخططي (the nigrostriatal dopaminergic pathway)، المسئول عن أحاسيس الفرح والجدارة. وعندما يتلقّى الفريقُ هدفًا؛ تنشط شبكة العقلية (the mentalization network)، وهي مجموعة من مناطق المخ المتصلة فيما بينها وظيفيًا، والمسئولة عن عقلية الفرد وعلاقته بالآخَر. كما يحدث تثبيط للقشرة الحزامية في شقيها الأمامي والخلفي (cingulate cortex in its dorsal and anterior portions)، وهي المسئولة عن المشاعر المتوِّلدة عن المكسب والخسارة.

يفسر الباحثون تلك النتائج، بأن أغلب مشجعي كرة القدم ينحدرون عن ثقافة ضئيلةٍ ووضع اجتماعي واقتصادي قاسٍ في عالمٍ رأسمالي عنيف. مما يجعل الانتماءَ لكيانٍ أو مجموعةٍ تحقق الفوز مثل فريق كرة قدم؛ غايةً تطورية. تمدّهم بمجموعة من المشاعر الإيجابية مثل: النصر والفخر والجدارة، لن يحققوها على الأغلب في تجاربهم الفقيرة.

وبالمثلِ، تصبح الخسارةُ أزمةَ هوية. موجهةً للذاتِ مباشرة، خصوصًا بين المشجعين المتعصبين، الذين يفتقدون لأي معرِّفات للهوية غير الانتماء الكروي البائس، وهو ما يؤثر على سلوكياتهم التكيفيّة، وقدرتهم على إدارة حيواتهم بكفاءة.

وللرأسماليةِ يدٌ طُولى في ترسيخ تلك الأزمة، فكيف ذلك؟

المشاعر كِـسلعة.

يخبرنا «جون ويليامز» البروفيسور في جامعة «ليستر» والخبير في سلوكِ الجماهير، أن التطورَ الهائل في التغطيةِ الإعلامية لمباريات كرة القدم عبر السنين، ساهمَ في رفع معدلات الاكتئاب المتعلقة بالخسارة. لم تعد المباريات تنتهي مع صافرةِ الحكم، بل يعقبها ساعاتٍ طِوال من تحليل الأخطاء بالتفصيل، وتبيانِ مواقع النقص من ناحيةِ فريقك والإجادة من ناحية الخصم؛ فيتراكم بداخلك شعورٌ بالخجلِ والضيق.

ولا مهربَ من ذلك، ففي كل ركنٍ حديثٌ عن المباراة إما عبر التلفاز أو منصاتِ البث الحرة أو تطبيقاتِ التواصل الاجتماعي أو البودكاست، تلك التي “تتغذى على تعاسة الجمهور” حسب وصف ويليامز.

درس «فيل بنيارد» البروفيسور في علم النفس بجامعة نوتنغهام ترينت، تأثيرَ الفشل على جماهير كرة القدم. وأقرّ بأن عصر كرة القدم الحالي له سطوة شعورية غير مسبوقة، تستخدم مشاعر الجماهيرِ كسلعةٍ، مثلها مثل ألوانٍ جمَّة من الآداب والفنون.

ذلك التسليع يؤدي في المعظم لمزيدٍ من الأفكار السلبية الدخيلة، ويُظهر أصحابها هوسًا أو قلقًا أو اكتئابًا يصلُ حدَّ المرض.

فكيف من المفترض أن يشعر الإنسان تجاه خسارة فريقه المفضل؟

الرواقية تقدم الحلّ.

تقدم الرواقية كمذهبٍ فلسفيّ، كتالوجًا مفيدًا للتعامل مع حالة الخسارة من تلك النوع. وكما يقول «سينيكا»، أحد أعمدة الفلسفة الرواقية، فلا تحدثُ للرجلِ الحكيمِ سوى توقعاتُه.

يمكن تفسير ذلك عن طريق ثنائية السيطرة (the Dichotomy of Control)، المبدأ الذي وضعه الفيلسوف الرواقي المتأخر «إبكتيتوس»، والذي يعني بكل بساطة أن بعض الأشياء يمكننا التحكم فيها بينما لا يمكننا التحكم في بعضها الآخر.

فيمكن للمشجعِ أن يتحكم في رغبته أن يرى فريقه منتصرًا على الدوام. لكنه لا يملكُ أدوات التحكمِ في النتيجة النهائية؛ لأنه ليس الفاعلَ على الحقيقة. وحتى أولئك الفاعلون على الحقيقة (اللاعبون) فإنهم لا يملكون سوى جَهدهم، أما النتيجة بكل أشكالها، فتبقى مِمَّا لا قدرة لهم على التحكم فيه بشكلٍ كامل.

فإن اعتنق المشجع تلك الفلسفة؛ تحدث حالةُ الانسجام التي وصفها «ماركوس أوريليوس» في كتاب «التأملات»، وهي أن يحبَّ الإنسان قدَرَه مهما كان (amor fati).

لو كان في الماراكانا يومئذٍ مائتا ألفٍ من الرواقيين البرازيليين، ربما لمَا قرر بعضهم أن يغادرَ الحياة فورًا بعد الهزيمة. لكن، تخيل لو أن البرازيل حققت اللقب فعلًا في حضور أولئك المجانين، ما الذي كان سيحدث؟