ربما أصبح معروفًا لدى الجميع أن الأمور داخل الأسرة لا تُقسّم بشكل متساوي: المشاعر، المهام، النفقات، الخ.. إني معتادة، كما هو حال كثير من الناس، أنني حين أقرأ عن الأسرة يكون الأمر متعلقًا بالأم وتضحياتها، أو بالأب وتفانيه، أو عن العلاقات من منظور تربوي. وكأخت كبرى، لم أكن أظن أن هناك رابطة حقيقية تربط الأخوات الإناث الكبيرات حول العالم بعضهن ببعض. بدأ الأمر أولًا كمجموعة من النكات والرسوم الساخرة، تارة عن نوبات غضب الأخت الكبرى، وتارة أخرى عن تسامحها وكرمها، وأحيانًا عن قوتها وصلابتها. كان ذلك يضحكني، ويدهشني في الوقت ذاته أن هذه تجربة عالمية مشتركة. ثم، صادف أن قرأت بحثًا علميًّا بعنوان: “فهم متلازمة الأخت الكبيرة” للباحثة دشنا شاترجي، فكان أشبه ببوابة سحرية فتحت لي عالمًا جديدًا، أو قل: عالمًا مألوفًا، لكنه كان دائمًا غير مسمّى.

وما إن نبدأ في رصد ملامح “متلازمة الأخت الكبرى” حتى نلاحظ نمطًا متكررًا، يكاد يكون عالميًا، يظهر في شخصيات الفتيات الأكبر بين إخوتهن. منذ نعومة أظافرهن، يتقمصن أدوار الكبار: يُلاحظ عليهن النضج المبكر، والقدرة على تحمل المسؤوليات، والحرص على شؤون إخوتهن الصغار، سواء في الواجبات المدرسية أو حتى في تقديم الطعام وتهدئة الخلافات. تربيهن الحياة على أن يكنّ حازمات، منظمات، يسابقن الزمن في المهام، ويمتلكن حسًّا قياديًا قد يتفوق على أعمارهن بكثير. إلا أن هذه الميزات – مهما بدت لامعة – كثيرًا ما تكون مغلفة بثمن باهظ: الضغط النفسي، الميل إلى الكمالية، والتفكير المفرط في كل خطأ، مهما كان صغيرًا. بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن هؤلاء الفتيات قد يكنّ أكثر عرضة للتوتر والقلق، وأحيانًا للاكتئاب، لا لشيء إلا لأنهن ببساطة لا يُمنحن المساحة الكافية ليكنّ فقط… أطفالًا.

تبدو الأخت الكبرى في بعض البيوت كأنها صندوق أدوات عائلي متعدد الاستخدامات: تُصلح المزاجات المتعكرة، وتربط قطع القلوب المفككة، وتوازن بين دور البنت والأم، بل أحيانًا الأب. في ثقافات عديدة، وخاصة الشرقية منها، تُحمّل الأكبر مسؤوليات أكبر من سنّها – بل أكبر حتى من طاقتها – فيُنتظر منها أن تكون مثالًا في التفوق الدراسي، والعطاء العاطفي، والخدمة الأسرية. ورغم أن هذه الأدوار قد تزرع فيها روح الاعتماد على الذات وقوة الشخصية، إلا أنها في الوقت نفسه قد تُنسيها نفسها، وتُؤجل احتياجاتها الخاصة لصالح الآخرين. من الهند إلى الصين إلى البيوت المهاجرة في أوروبا، يتكرر هذا السيناريو، وتختلف الأسماء، لكن القصة تبقى واحدة: فتاة صغيرة، بقلب كبير، تحمل عالمًا أكبر منها، وتنجح… لكنها تتعب.

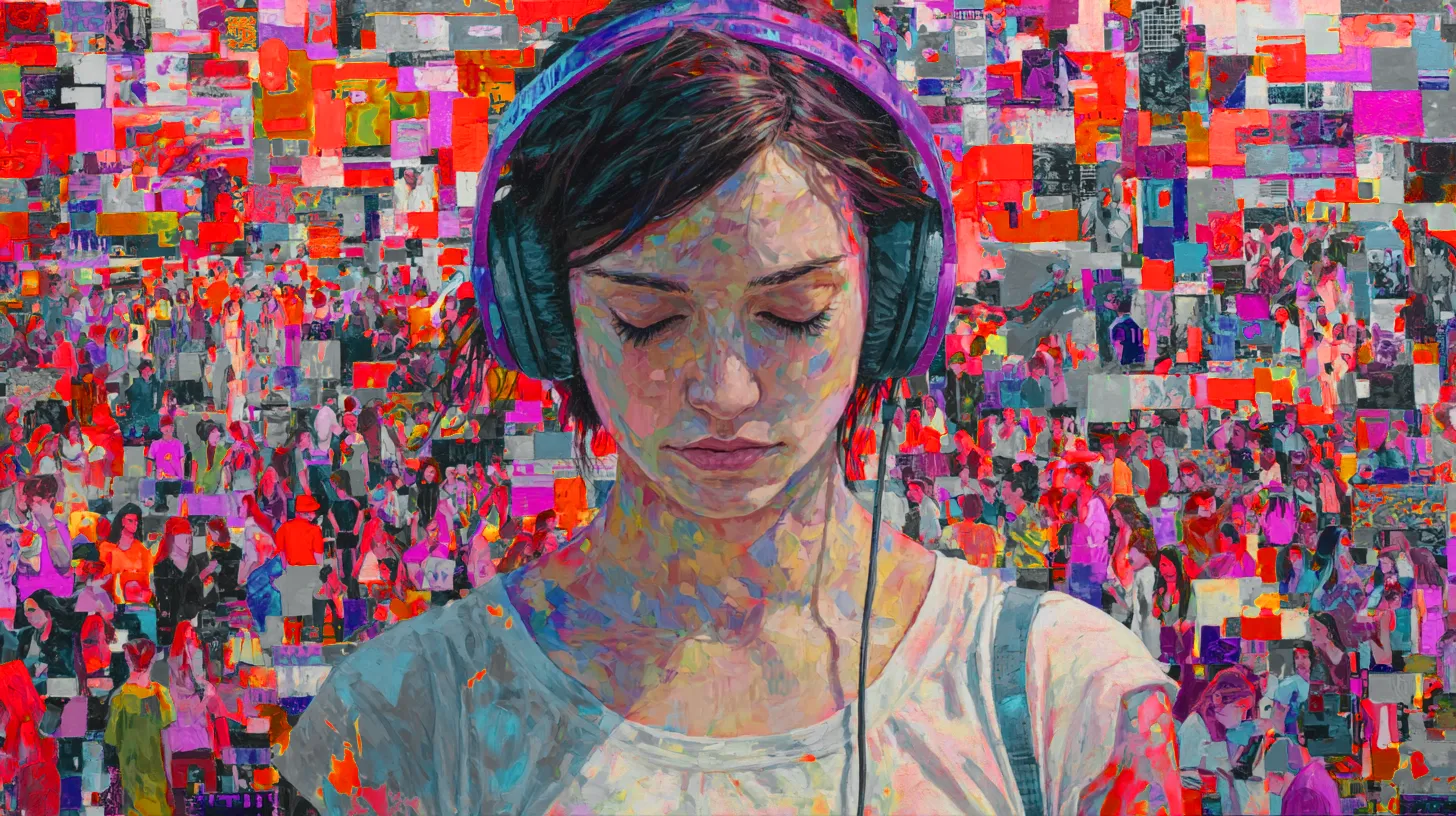

ومن هنا يبدأ التعقيد: متى نرعى الآخرين؟ ومتى نسمح لأنفسنا بأن نُرعى؟ حين بدأت أقرأ عن تجارب أخريات، من ثقافات مختلفة، صُدمت بالتشابه. فتاة من اليابان تكتب عن شعورها بأنها “الابنة الثانية لأمها، والأم الثانية لإخوتها”، وأخرى من البرازيل تتحدث عن كونها “البوصلة الصامتة للعائلة”، وثالثة من فرنسا تصف كيف أن أفراد أسرتها يرجعون إليها لحل النزاعات. شعرت، لأول مرة، أنني لست وحدي. أننا لسنا متشابهات فقط في الإرهاق، بل في الحنان المتجدد أيضًا.

لكن متلازمة الأخت الكبرى لا تترك أثرها فقط في طفولتنا أو بين جدران المنزل، بل تمتد جذورها إلى عوالم أكثر تعقيدًا: العمل، العلاقات، والمستقبل المهني. فمع أنها تنشأ في أحضان المسؤولية العائلية، إلا أنها – ويا للعجب – تُنبت مهارات قيادية مذهلة. تنظيم، كفاءة، تعدد مهام، حس عالٍ بالمسؤولية… كلها صفات تجعل الأخت الكبرى مرشحة مثالية للترقيات المبكرة والمناصب الإدارية. هي تلك الموظفة التي “تعرف كل شيء”وتُنجز الأمور قبل موعدها، لأنها ببساطة اعتادت أن تحمل البيت كله على كتفيها دون أن تسقط كوب الشاي! لكن، كما أن للضوء ظلاله، فإن هذا التميز المهني لا يخلو من كلفة. فالكمالية المفرطة، وعجزها المزمن عن قول “لا”، وعدم قدرتها على تفويض المهام، تجعلها أكثر عرضة للاحتراق النفسي. تشعر أنها يجب أن تكون مثالية في كل شيء، تمامًا كما كانت تحاول ألا تُخيّب ظن أسرتها في صغرها. وبين محاولة إثبات الذات في بيئة العمل واستمرار التزاماتها العائلية، قد تجد نفسها عالقة في سباق بلا خط نهاية، تُلهث فيه دون أن تشعر بالإنجاز.

وفي عالم العلاقات العاطفية، لا تختلف الأمور كثيرًا. فالأخت الكبرى تدخلها عادةً بقلب المُربية لا الشريكة؛ تَحبّ كثيرًا، تعطي بلا حدود، وتَعتني بالآخر أكثر مما تعتني بنفسها. وكثيرًا ما تجد نفسها في علاقة غير متوازنة، تُقدّم فيها الدعم ولا تتلقاه. بسبب إحساسها العميق بالمسؤولية، يصعب عليها الاعتماد على الآخرين أو طلب المساعدة، مما يجعلها تميل لا شعوريًا إلى تكرار نفس الديناميكيات التي تربت عليها. قد تختار شريكًا يحتاج إلى من “تهتم” به، مما يُكرّس دورها كمنقذة ومُضحية. هذه الأنماط – إن لم تكن واعية – تُسهم في تكرار حلقات الضغط والتوقعات العالية داخل الأسرة الجديدة التي تؤسسها، بل أحيانًا تُورّثها لأطفالها، تمامًا كما ورثتها هي.

أما من الناحية النفسية، فالأمر أشبه ببئر عميق لا يُرى من سطحه سوى ابتسامة هادئة وروح مسؤولة، لكن في داخله توتر مزمن، قلق دائم، ومشاعر متناقضة ما بين الفخر بما تُقدمه والحزن على ما تُضيّعه من ذاتها. وعلى الرغم من أن بعض استراتيجيات التكيّف – كالكمالية أو السعي للسيطرة – تبدو فعّالة في البداية، إلا أنها مع الوقت تتحول إلى عبء ثقيل على الصحة النفسية. في بعض الثقافات الجماعية، تتفاقم هذه المشاعر بسبب قيمة “الواجب العائلي” التي تضع الفتاة تحت ضغط دائم لتكون على قدر التوقعات، وإن فشلت، اجتاحها الشعور بالذنب. أما في الثقافات الفردية، فإن صراعها بين ما تريده لنفسها وما يُطلب منها كابنة وأخت، يخلق شرخًا داخليًا يجعل الهوية الذاتية باهتة ومهزوزة.

في النهاية، متلازمة الأخت الكبرى ليست مجرد “صفة” أو حالة عابرة، بل منظومة متكاملة من الأدوار والتوقعات والتجارب التي تتقاطع فيها النفس بالمجتمع، والثقافة بالأسرة، والطفولة بالمستقبل. إنها قصّة تعيشها ملايين الفتيات حول العالم، وإن اختلفت التفاصيل، فإن الجوهر واحد: عطاء كثير، ومسؤوليات مبكرة، وقلوب كبيرة تحاول أن تحتوي الجميع.

لكن الاعتراف بهذه المتلازمة لا يعني التذمّر أو المبالغة، بل يعني ببساطة أن نمنح الأخت الكبرى – تلك البطلة الصامتة – لحظة من التفهّم، ولمسة من التقدير، وربما مساحة صغيرة لتتعلّم أن تعتني بنفسها كما اعتادت أن تعتني بالجميع. ربما لا يمكننا تغيير الطفولة، لكن يمكننا أن نصنع وعيًا جديدًا، نُعيد فيه النظر إلى الأدوار الأسرية، ونمنح فيه الفتيات الأكبر مساحة للتنفس، وللنموّ، ولأن يكنّ بكل ما فيهن من بهاء… دون ضغط.

فإذا كنتِ أختًا كبرى، تذكّري: أنتِ لستِ وحدك، وهناك دائمًا متّسع لأن تكوني قوية ودافئة، ناجحة ومرتاحة، مسؤولة وسعيدة في آنٍ واحد.